あかりまたのこひ

北秋田市七日市階沢口 県道111号線付近

最終更新:2024/12/26

- 来訪:文化2年(1805)8月

- 年齢:52歳

- 書名:みかべのよろひ

- 形式:日記、図絵

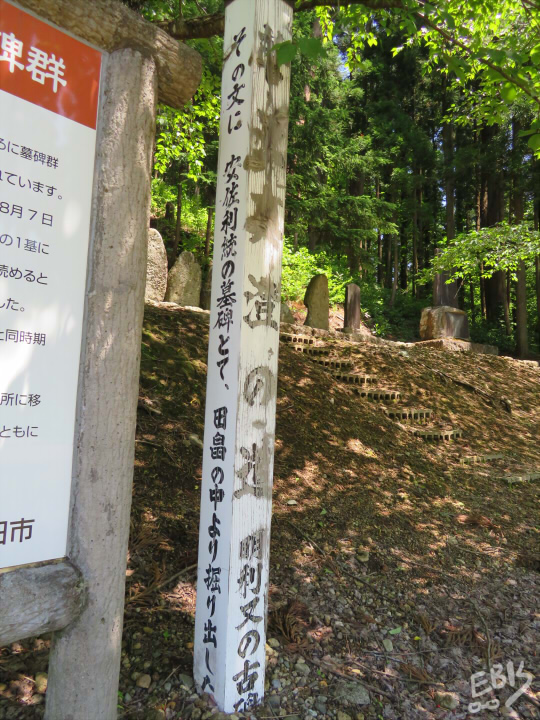

【8月7日】

羽立と明利又との間の細路のかたわらに、田畑の中から掘り出したという浅利一族の墓碑と呼ばれるものが13基も並んでいる。みな文字は摩耗しているが、わずかに梵形ばかりが残っていた。その中に庚申塚になぞらえたものがあり、嘉吉某年(1441~1444)と読み解くことができた。

これが浅利一族の墓という明確な根拠がない、と同行に人が言っていた。

《みかべのよろい》

墓碑群は明利又城跡と同時期の南北朝時代のものと考えられている。

昭和40年頃に道路工事のため現在の場所に移設。

昭和61年6月12日に明利又城跡とともに市の史跡に指定。

文化2年(1805)8月7日 浅利一統の墓碑を描く 《みかべのよろい》

その文に、安佐利統の墓碑とて、田畠の中より掘り出した。

平成3年12月 大館北秋田青少年ふるさと運動実行委員会

◆明利又城

標柱位置から約500mの場所にある。

北西から南西に幅5-10m、長さ約60mにおよぶ舌状台地で、

頂上付近の標高は271mを測り、 北西側の先端部は幅10m以上もあり、

出城を築くのに十分な広さとなっています。

北西側の山頂部には広い主郭と、2段の副郭を配置し、この城が拠点になったと伝えられています。

その後、浅利頼頼の子である則頼が合流し、

永正15年(西暦1516年)の頃に拠点となる城を 十鈷城(とっこじょう、大館市比内独鈷)に移し、

比内地方から鹿角地方を統治しました。

明利又城跡より北東500m離れたところに墓碑群があり、現在は13基の内7基が保存されています。

江戸時代の文化2年(1805)8月7日、菅江真澄は浅利一族の墓碑と考え、その1基に「嘉吉(かきつ)」(西暦1441-4年)の年号が読めると《美香弊乃誉路擘(みかべのよろい)》という旅日記に記述しました。

このことからも、この墓碑群は明利又城跡と同時期の南北朝時代のものと考えられています。

昭和40年頃に道路工事のため、現在の場所に移され、昭和61年6月12日に明利又城跡とともに史跡に指定されました。

明利又城跡は、小猿部川上流の羽立集落より南側に位置する室町時代の城館です。

北西から南西に幅5-10m、長さ約60mにおよぶ舌状台地で、頂上付近の標高は271mを測り、北西側の先端部は幅10m以上もあり、出城を築くのに十分な広さとなっています。北西側の山頂部には広い主郭と、2段の副郭を配置し、この城が拠点になったと伝えられています。

その後、浅利頼頼の子である則頼が合流し、永正15年(西暦1516年)の頃に拠点となる城を十鈷城(とっこじょう、大館市比内独鈷)に移し、比内地方から鹿角地方を統治しました。

●竜森小学校跡

標柱から北西へ約4.5kmに位置する学校跡地。現在は小公園としている。

同25年に竜森尋常小学校と改称。

平成21年(2009)年4月に鷹巣南小学校に統合された。

現在は小公園として植樹されている。

アコーディオン

あああ

- 駐車場:なし

- 案内板:なし

- トイレ:なし

- 十狐村

- 大日堂

◆参考文献

- 国立国会図書館デジタルコレクション

- 真澄紀行/菅江真澄資料センター

- 各種説明板

取材日:2017/05/29

コメントをお書きください