【さんきちさん】

【神仏、信仰】

江戸時代中頃から太平山に祀られる山神。『ミヨシ』『サンキチさん』とも呼ぶ。

腕っぷしが強く、好きなものはケンカ、相撲、酒にタバコ。

性格は負けず嫌いで人懐っこい。

勝負強さゆえに戦勝祈願の神として信仰され、また伝説民話も数多く伝わる。

なまはげに次いで秋田の神様として親しまれている。

明治時代の角館出身の画家・平福百穂が描いた姿では、髪が逆立ち豪壮なヒゲをたくわえ、筋骨隆々な偉丈夫として描かれている。

加えて眼光鋭く、ツルハシのような杖を携えている。

奉納画や立像では基本的にこの姿がスタンダードになっているが、言い伝えによっては老人や子供の姿などの伝もある。特に木曽石の三吉神社に伝わる三吉霊神は右手に稲の梵天、左手に白黒の大豆の入った盃を持った好好爺の姿を御神体としている。

太平山にはもともと薬師如来が祀られていたが、江戸時代中期頃から『三吉大権現』・『三吉大神』と呼ばれる神様が薬師如来とともに祀られるようになったという。三吉さんは元は人間だったが大平山で霊力を身につけ神格を得たと伝わる。

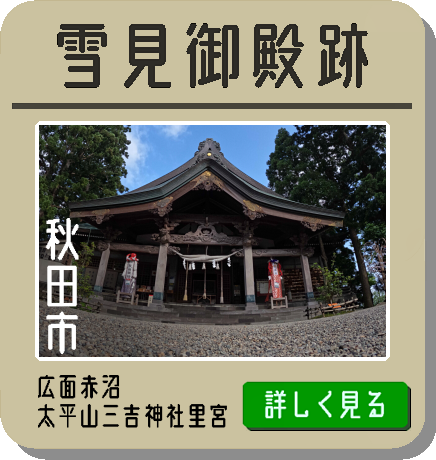

役行者の創建と伝えられる太平山は修験の修練場として栄え、信仰が確立され独自の講中『太平山講』または『三吉講』が組織された。

氏子は赤沼、広山田、蛇野などに限定されるが、太平山の信仰は東北全域から北海道におよび、果ては戦前のブラジル移住にて三吉神社が建立されたサンパウロにまで拡大した。

…なので県内だけでも三吉神社の分社は至るところで見ることができる。社のみならず太平山と名を冠した山や供養塔を確立して、実際の太平山にかえて遥拝されている。

なかでも三吉さんの立像はバラエティに富む。秋田市内や男鹿若美あたりの神社を散策すると結構な割合で境内に三吉像が建立されてたりする。

特に男鹿市払戸にある渡部神社の参道には数体におよぶ三吉さんの石像があり圧巻である。着色が施されていたり、目がビー玉で表現されていたりと表情も豊かなので三吉さんファンはぜひ一度参詣されることをお薦めします。

【オリジン】

鎌倉時代初期に、大江家が太平の城を賜って六代・広忠まで続いた。『太平(オイダラ)』という名前は大江平(おおえだいら)が訛ったものだろうか。

『太平山三吉神社縁起』によると、太平の城主で鶴寿丸藤原三吉という人がいた。

人々から慕われていたが、大井太良・五郎(周五郎)の陰謀にあい、三吉は城を追われ大平山に逃れて鬼神となった。

三吉が災害を起こすため人々は三吉を恐れ、三吉大神として祀ったところ、災いは止んで人々に幸運が訪れた。

・ある日、三吉が山に行くと山姥が山の小石から白い汁を出して飲んでいた。

三吉も真似をして飲んだら神通力がおこり、山の生き神になった。

(『千畑村郷土誌』)

・三吉大神は昔、山へ行った狩人が凍死してしまったのでその人を祀ったものという。

(『上小阿仁の民俗』)

・『三吉さん』は石のワタを食べて物は食べずに神となった。

(『東北民俗資料集七』)

◎三吉さんと酒

・町の酒場に一人の男が現れ、小さな竹筒に酒を一斗入れてくれと言った。

竹筒に酒が一斗入り、男は帰って行った。後を尾けると大平山に消えた。

(『千畑村郷土誌』)

・ケチな酒屋のもとへ、一人の農夫が酒を飲ませてくれと訪ねてきた。

後日酒代を払うと言っても、酒屋は農夫に酒を渡さなかった。農夫が別の肴町の坂やを訪ねると、その酒屋は快く農夫に酒を勧め、5-6升ほど飲んで帰った。

農夫は5-6日後にも酒屋を訪れ、同じ位の酒を飲んで帰っていったという。

後日、ケチな酒屋が火事を出し、700軒あまりの家々が燃えた。しかし肴町の酒屋は火事を免れることができた。

実はこの農夫は三吉神が姿を変えたものだったのだ。

(『出羽国秋田大平山霊験記』)

◎三吉さんと煙草

・三吉は昔は一国の城主だったという。

いつも家来を集めて相撲をとっていた。ある春、三吉が裸で花見相撲をしていた時、隣の国が攻めてきて城を奪われてしまった。三吉は裸のまま、長キセルを担いで逃げ出した。

山を越える際、大きな熊に襲われた三吉はキセルをふかして熊を煙でいぶし、その隙に熊を相撲で倒した。

(『定本 日本の民話』)

・土崎の講中の人々が太平山を登山した時、大雨が降って雨の中、山中に野宿することになった。

寒さで凍えてしまい、火をつけても消えてしまったが、三吉大神に奉納する煙草に火をつけたところ、無事につき暖をとることができた。

後日、この話を別当にしたところ、奉納した煙草には必ず火がつくという話だった。

(『太平山の歴史』)

◎三吉さんの姿

・秋田方面の山鬼ももとは山中の異人の汎称であったらしいのだが、のちには大平山に住む者のみを山鬼というようになった。山鬼は三吉大権現と呼ばれ、今は神として祀られている。

(『山の人生』)

・明永、明保庁と呼ばれた兄弟が鳥の海を干拓して大平野を開いた時、一人の巨人が現れて水かきなど手伝ってくれた。

その巨人の名を『だいだらぼっち』といった。

今もだいだらぼっちの足あとという地名があり、片足の足跡は田んぼに、もう片方の足跡は沼になっている。

『だいだらぼっち』の頭は雲の上にあって、とうてい見ることができない大男だった。この巨人は大平山の三吉神の化身であると言われている。

(『横手の民話伝説』)

◎三吉さんと相撲

・江戸から相撲の巡業に来た時、やせた小さな男が来て、相撲取りに相撲を挑んだ。

その男は力の強さを自慢していたが、小男に軽々と投げ飛ばされたという。

これが三吉神といわれる。

(『千畑村郷土誌』)

・横綱の谷風と三吉さんが竹の褌を着けて相撲をとった。

三吉さんが負けてしまい、そのため秋田の相撲取りに横綱は出ないといわれる。

(『伝承文芸』12-2)

・秋田に巡業に来た大相撲があった。

相撲取りたちが雨降りに露天風呂に入っていると痩せた若者が来て、関取たちを7,8人いれたまま風呂をもって屋根の下へ置いてくれた。

巡業では関取が何十人もいたが、秋田の三吉さんにかなうものでないと逃げてしまった。

(『秋田・阿仁町高堰昔話集』)

・大平山の神は『三吉』とされ、三吉様が村にやってきて庄屋の娘の病気を治したとか、鎮守の祭りに現れて花相撲に出た村の力自慢の若者を負かして増長慢をおさめたという話を伝えている。

三吉様は巨人でなくて小さい子どもであるが、力持ちと言われる。

(『新庄市史別巻民俗編)

◎「稲庭」地名の由来

・昔、大平山の赤沼の近くに金持ちでケチな婆さんがいた。

使用人が全員やめてしまい困っていると、三吉という男が来て一人で畑仕事をしてくれた。

秋には三千刈もの稲を刈り取ったが、婆さんは駄賃を出し惜しんで

「稲を背負えるだけやるから持って帰れ」

と言った。

三吉は喜んで全ての稲を軽々と背負って帰って行った。婆さんは慌てて追い、皆瀬村でやっと追いつき稲山に辿りついたが、たった2つの稲束しか取れなかった。これが皆瀬村稲庭の名のおこりとも言われる。

(『定本 日本の民話』)

男鹿の脇本と五里合のなまはげ伝承では『オエダラ山(太平山)からやって来た』という伝が見られる。大倉のなまはげは三吉さんの化身だとされ、また飯ノ町ではオイダラのサンキチ、ナベノフタトテノシケなどと名乗る。

どちらも酒豪という点で気が合うのかも知れない。

戦いを勝利に導くだけでなく、三吉大神は戦争にいった人を無事に帰還させてくれる『弾丸除けの神様』としても信仰された。

太平洋戦争中は、戦場からの帰還を願って、県内外の太平山三吉神社へ多くの参詣者が訪れた。

◎戦争と三吉さん

・戊辰戦争の時、秋田まで敵が攻めてきた。

両脇に大砲を抱えた男が猛進すると、南の空から大雪がふったように見えたため、敵陣は撤退した。

(『太平山の歴史』)

・昭和12年8月25日、空が5色に変わった。

この五色雲に乗って神々も出征されると噂がたった。雄勝郡岩崎町の三吉様に供えていた大煙管と新しい草履2足が見えなくなり、この神様も出征されることになった。

浅舞の三吉さんの草履も1足なくなっていたので、出征されたのだろう。

(『民間伝承』3巻2号)

・仙北の相撲取りの若者が、三吉神に力を得ようと太平山に登り、酒3升とシトギを2升を弟子還、宝蔵ヶ岳のあたりに投げて帰った。

3、4日後、宝蔵ヶ岳の道の途中で空の樽が転がっていたという。その男は相撲の時に大きな力士を投げて褒められたという。

(菅江真澄『月のおろちね』)

・三吉は山鬼(サンキ)神ということもいわれる。

樹神(コタマ)、魍魎(ヤマビト)のたぐいか。

(菅江真澄『月のおろちね』)

説明文あたたたたたたた

説明文あたたたたたたた

説明文あたたたたたたた

◆参考書籍

- 菅江真澄全集第/

- 菅江真澄遊覧記第5巻/菅江真澄 内田武志・宮本常一訳

- 寺社縁起の変遷 -太平山三吉神社の縁起から-/丸谷仁美・嵯峨彩子/秋田県立博物館

- 国立国会図書館デジタルコレクション

-

-

最終更新:2025/01/16

コメントをお書きください