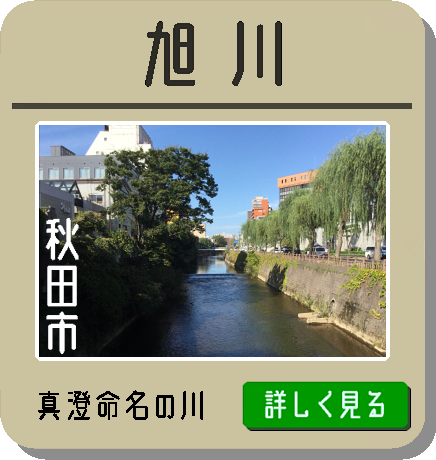

たいへいざん あさひまた

秋田市仁別

最終更新:2025/03/12

- 来訪:文化9年(1812)月

- 年齢:59歳

- 書名:月のおろちね

- 形式:日記、図絵

- 詠歌:取付けてうら見る路の眞葛かな

江戸時代後期に秋田を旅した紀行家・菅江真澄は太平山の山頂で一夜を明かして下山した。

それに倣って(疲れたので)一泊したいところであるが宿泊の予約は入れてないし明日以降も仕事なので30分程休んで下山に臨んだ。

剣岳登攀で使い果たした体力の低下が危ぶまれる。

ああ、体中が痛え。

堂の隙間から光が差し込み、夜が明けた。宿泊客はみな朝の身支度をして下山の準備をしていた。

同行者の那珂通博、鎌田正家はそれぞれ筆を執り堂の戸や柱に詠んだ歌や句詩を書きつけている。

《月のおろちね》

旭叉コースは最も利用されている登山経路で初心者向けでもあるコース。

標柱『菅江真澄の道』がある御手洗神社までは足場も悪く急な登りが続くが以降の経路は緩やかになるのである程度は体力を維持しながら下山もできよう。

野田口のような鎖場や急勾配はないので落ち着いて山を下りるべし。

下山しながら、山に自生している草木を日記に記す。

いずれも秋の深山を彩っていた。

《月のおろちね》

【真澄が記録した太平山の植物】

| 画像 | 名称 | 特徴 |

|

白松、剔牙松

(キタゴヨウ) |

マツ科

ゴヨウマツ変種

|

|

血柏

(イチイ) |

イチイ科

果肉以外は毒 |

|

山屠

(キハダ) |

ミカン科

樹皮は生薬に |

|

回回醋

(ヤマウルシ) |

ウルシ科

有毒 |

|

蘭天竹

(ナナカマド) |

バラ科

燃えにくい |

|

交讓木

(エゾユズリハ)

|

ユズリハ科

常緑低樹 |

|

椯正樹

(ハクサンシャクナゲ?)

|

遊覧記によると誤記の可能性あり

|

|

鈴子香

(ジャコウソウ)

|

シソ科

名前負けの香り |

|

霍菜

(カワミドリ)

|

シソ科

多年草 |

|

文無

(ミヤマトウキ)

|

セリ科

高山植物 |

|

地新子

(シシウド?) |

遊覧記による推測

|

|

馬蹄莘

(オクエゾサイシン?) |

遊覧記による推測

|

|

玉蕃糸

(ウスバサイシン) |

ウマノスズクサ科

根茎は生薬に |

|

紫参

(イブキトラノオ?) |

タデ科

伊吹虎の尾 |

|

白苑梭皮藜蘆

(コバイケイ?)

|

ユリ科

多年草 |

|

支連

(オウレン・ミツバオウレン) |

キンポウゲ科

多年草 |

|

紫金牛

(ヤブコウジ) |

ヤブコウジ科

常緑低木 |

|

ー

|

厳下珊瑚・青珊瑚

|

不明

|

|

獮猴桃の実

(サルナシ) |

マタタビ科

果実は食用に |

|

ー

|

雲母柀

|

不明

|

|

莓の実

(コケモモ) |

ツツジ科

果実は食用に |

|

姫鳶尾

(ヒメシャガ) |

アヤメ科

多年草 |

|

女郎花

(オミナエシ) |

オミナエシ科

秋の七草の一つ |

菅江真澄は日記の中で山中に自生している植物を列挙している。本草学を修めた真澄ならではの着眼点であるが、キタゴヨウ(ゴヨウマツ)などは現在も保護林の対象として管理されている。

私は植物に全く疎く下山中は下ばかり向いてて植物にまで気を向かせる余裕がなかった。疲れてたのよ…

路の傍に清水があった。 「さあ、汲んで飲もう」

と手を入れると、手首も凍るほどの冷たさだった。また山中に木隠れの池があり、それも『みたらし』というとの事である。

詠歌:掬ぶ(むすぶ)手も氷るおもひにあな涼し 清きが上への浄き真清水〈那珂通博〉

《月のおろちね》

文化九年(一八一二)七月二十日 下山の途中、この地で休息する 《月のおろちね》

同行した那珂道博の和歌

掬ぶ(むすぶ)手も氷るおもひにあな涼し 清きが上への浄き真清水

平成二年八月 秋田市連合青年会 秋田市サークル連合協議会

菅江真澄が絵に描き標柱『菅江真澄の道』が建立される御手洗の池はちょうど太平山の中腹あたりだろうか。

標柱に柄杓が下げられているが、太平山全体を三吉を祀る霊山とするならこの池は手水舎の役目を果たしているのだろう。飲料は遠慮しておいた。

御手洗の池

御手洗の池

御手洗の池

御手洗の池

こちらも休憩スペースがあるので一休み。

菅江真澄が描いた図絵には鳥居が2柱描かれているが現在は一つのみ。

雨風が激しくなった。

山の神沢というところを登ると、まさしく大山祇の社がある。

神前の鳥居に木の枝で作った鉤がびっしりと投げ掛けてあり、周囲には大きなくろ木を削って作った『逆木(さかぎ)』が沢山立ててある。

祠に祀られた木製の剣や斧などと合わせて山賤が伐採の時に山の神へ手向けたものだろうか。

《月のおろちね》

けわしい山坂に石ばかり多いところを『空滝』といい、雨が降ると峰から水がみなぎってこの路を流れる。普段は全く水がないので『からだき』と呼ばれる。

《月のおろちね》

宇良山を下ると『からたき越へ』『からたきの坂』と呼ばれる場所があり、雨が降れば木々の滴りが集まり一つの流れになると滝浪となって落ちる場所を言う。

《月のおろちね・図絵説明》

私たちが下山した時は登山時に降っていた雨も止み、山中特有の霜気が周囲を覆っていた。

雨が降ったあとは道なき道が川となり滝となるとの事だが、そういえば遠くから水が落ちる音が聞こえてきた気がしたが私が滝を見るには叶わなかった。

山は天候によってその表情を巧みに変える。

長坂という坂を越えると道が分かれており、左方が大平、右方に行くと仁別の里へ出るという。

途中少し迷ったが、南に向かい木曽石の沢というところに下った。似手の沢・矢櫃沢など谷沢が多い。

《月のおろちね》

菅江真澄は大山祇神社を過ぎたあと、金山滝方面へ舵を切り黒沢方面へ向けて下山した。

金山滝ルートは私はまだ未踏なので、制覇した暁には別途ページを設けてレポートしたい。

【旭又登山口駐車場】

ようやく下山しとりあえずホッと一息をつく。

数ある太平山登山口の中でもここはメジャーな登山口なだけあり駐車場も広く整備されている。

元来は入り口に橋が架けられていたが現在は崩落し迂回路が定められている。

私達はそうとは知らず川に直面したためそのまま川をザブザブ渡るハメになってしまった。無事に下山できた安堵感と開放感から破れかぶれになっていたのだろう。これがクライマーズ・ハイというやつか(たぶん違う)。

①所在:秋田市仁别字務沢国有林1~26林班

②面積:2,795ha

③沿革:

この地域は、旧佐竹藩の御直山(おじき山)として保護管理された由緒ある山で、森林美、渓谷美に富んでおり、また秋田市の飲料水の供給地として、市民に親しまれてきたところでもあります。

昭和41年(1966)林業経営との調整を図りながら、森林レクリエーションの場としても利用するため、明治100年記念事業として、林野庁において「仁別国民の森」を設定しました。

昭和42年(1967)森林博物館を中心に造成事業を行い、翌年の田沢湖における全国植樹祭にあたり、昭和天皇、皇后両陛下は、「仁別国民の森」にも行幸啓されることになり、万全を期しましたが、 十勝沖地震により、この年の行幸啓はとりやめになりました。

昭和43年(1968)5月に秋田営林局において、「仁別国民の森」の開園式を行い、7月には秋田営林署に管理が移されました。

昭和44年(1969)「仁別自然休養林」に指定され、また8月には昭和天皇、皇后両陛下の行幸啓の光栄に浴しました。

昭和47年(1972)「仁別自然休養林」を含む1万2千haが太平山県立自然公園に指定されました。

昭和48年(1973)常陸宮御夫妻がお成りになりました。

なお、「森林博物館」は、往時の林業の姿や古い貴重な資料を永遠に保存しておくため、秋田営林局庁舎改築記念事業として、昭和39年(1960)に開館されたものであります。

東北森林管理局 秋田森林管理署

もとは旧佐竹藩にて秋田杉を占有・保護管理下にあった『御直山(おじき山)』と呼ばれた区域であり、昭和41年(1966)に林業経営とレクリエーションの場を兼ねた「仁別国民の森」が設定された。

登山口駐車場から麓の仁別まではかなりの距離がある。道は狭いが木々が拓けており開放的な印象を受ける。

森林博物館には往時の林業に関する資料が保存・展示されている。が、私が通った時には閉まっていた。道路が復旧したら改めて来館したい。

近くには往年の森林鉄道のレール敷設跡が残っているという。こちらもスルーしっぱなしだったので道路復旧したら(以下略

- 樹高:35m(女杉)、37m(男杉)

- 幹周り:12m

- 樹齢:推定200年以上

公園内の散策コースを歩くと現れる天然の秋田杉。30mを越す樹高で、根元から分かれた2本の幹が美しいシンメトリーを形作っている。

画像向かって左が「女木」、右が「男木」と呼ばれるが、「めおと杉」の名前の由来はここから来ているものか。

杉の近くに『めおと橋』なる散策路があり、展望台へと繋がっている。

というわけで一応大平山の制覇に至る。

正直、ただの県内の標柱探しから始めた菅江真澄の足跡を追うのも山を登るに至るまでになるとは思いもよりませんでしたが、しかし良い経験になりました。

取材登山に同行してくれた富沢さん、途中、疲弊してた自分を車で送ってくださった方に感謝の意を申し上げます。

ありがとうございました。

【水害による通行止め】

令和5年(2023)7月、秋田市で総雨量400mm超えの大水害が発生し、旭又登山口では道路が崩落しており現在通行止めです(令和7年現在)。

復旧までは何年もかかる見通し。

| 駐車場 | 案内板 | トイレ |

|

〇 (登山道入口) |

〇 | 〇 |

【近隣施設】

仁別森林博物館(仁別国民の森)

秋田市仁別字務沢国有林22林班

- 開館期間:5月上旬~11月上旬

- 営業時間:10:00~17:00

- 休館日:毎週火・水・木曜日

- 料金:無料

天然秋田スギ、林業・森林鉄道にまつわる資料展示。

※令和5年7月の大雨により被災した林道復旧の目処が立たないため、現在臨時休館中。

- 仁別

- 嵯峨勝珍旧宅跡

◆参考文献

- 大平山三吉神社HP

- 菅江真澄全集第四巻 日記Ⅳ/未来社

- 菅江真澄遊覧記第5巻/菅江真澄 内田武志・宮本常一訳

- 国立国会図書館デジタルコレクション

- 真澄紀行/菅江真澄資料センター

- 取材協力・富沢克次

取材日:2018/08/11

2020/06/06

コメントをお書きください